« La phrase par laquelle débute l’article que Robert Mundell publia en 1963 ,"Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates", l’un des deux articles les plus influents qu’il ait publiés à la fin des années cinquante et au début des années soixante, est bien curieuse : "Le monde est toujours une économie fermée, mais ses régions et pays s’ouvrent de plus en plus". "Toujours" ? Mundell s’imaginait-il un avenir avec un commerce interplanétaire, en raison duquel le monde dans son ensemble ne serait plus une économie fermée ? Bon, il est probable que non, mais s’il l’avait imaginé, cela n’aurait pas été surprenant de sa part. Mundell, qui disparut le 4 avril, était un économiste en avance sur son temps.

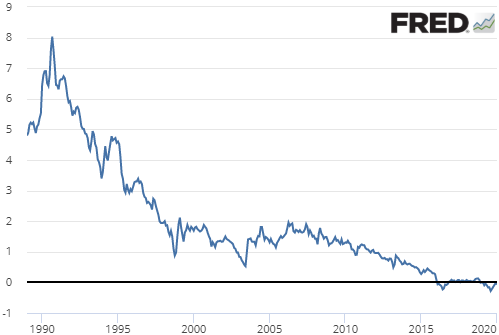

Ces papiers séminaux ont été écrits à une époque où une grande partie des restrictions imposées sur les transactions internationales durant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale était toujours en place. Au Royaume-Uni, les contrôles de changes furent maintenus jusqu’à l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir ; la France n’abolit pas ses contrôles des capitaux avant 1989. Pourtant, dans ces articles, Mundell envisagea un monde avec une forte mobilité des capitaux et peut-être d’autres facteurs de production ; en effet, son article sur la politique de stabilisation fait l’hypothèse stratégique d’une mobilité parfaite des capitaux, ces derniers se déplaçant instantanément d'un pays à l'autre de façon à égaliser les taux de rendements entre pays. Et au cours des décennies qui suivirent, à mesure que les flux de capitaux s’accrurent et que les taux de change fixes furent abandonnées, le travail de Mundell constitua un guide essentiel.

Dans ce qui suit, j’essaie d’expliquer la contribution de Mundell à la pensée économique et à la politique économique.

Précisons d’emblée que la trajectoire des idées de Mundell complique ce projet. L’essentiel de son influence sur les économistes provient d’une poignée de brillants articles qu’il écrit dans sa jeunesse ; l’essentiel de sa notoriété publique provient d’analyses qu’il produisit ultérieurement dans sa carrière et qui entrent en conflit avec ses premiers travaux. Certes, les grands économistes changent souvent d’opinion au cours du temps, à mesure qu’ils acquièrent de nouvelles informations. Mundell, cependant, a entièrement changé de style intellectuel : si vous lisiez le discours qu’il prononça lors de la remise de son prix Nobel sans savoir qui l’a écrit, vous ne devineriez jamais qu’il s’agit du même homme qui conçut ces fabuleux petits modèles plusieurs décennies plus tôt.

Commençons par ces modèles, qui restent la fondation de la macroéconomie internationale moderne.

Loonie tunes

Quand Mundell reçut le prix Nobel, j’avais noté, comme d’autres économistes, que son travail le plus influent semblait avoir été inspiré par l’expérience canadienne. Avec le recul, il apparaît que j’ai sous-estimé cette influence : le modèle canadien a probablement inspiré chacune des trois contributions clés de Mundell à la macroéconomie internationale.

Comme je l’ai déjà souligné, à la fin des années cinquante et au début des années soixante, les mouvements des capitaux étaient en général soumis à d’importants contrôles. Pourtant, Mundell jugea utile de réfléchir à un monde où les capitaux seraient parfaitement mobiles, en partie pour la clarté analytique, mais aussi parce que cela offrit "un stéréotype vers lequel les relations financières internationales semblent aller". Et le Canada, "dont les marchés financiers sont dominés à un degré élevé par le vaste marché de New York", suggéra-t-il, avait déjà un pied dans ce monde. Il semble justifié, alors, de penser que l’expérience canadienne a contribué à ce que Mundell se focalise très vite sur le rôle de la mobilité des capitaux et, plus largement, de la mobilité des facteurs en économie internationale. Cette focalisation était déjà apparente dans l'article qu'il publia en 1957, "International trade and factor mobility", un article toujours populaire affirmant que le commerce peut se substituer aux mouvements des facteurs et réciproquement.

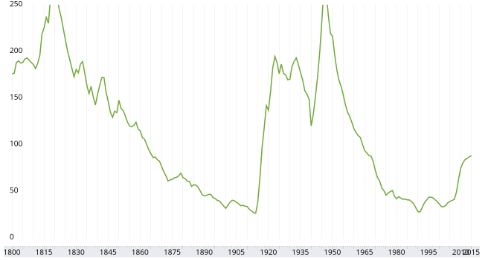

L’ouverture aux mouvements des capitaux n’était pas la seule singularité du Canada. Dans un monde de taux de change fixes mais ajustables, il s’est singularisé en passant une grande partie du temps en laissant le loonie (le dollar canadien) flotter librement, quelque chose qu’il devait faire s’il voulait avoir une politique monétaire indépendante. Cette expérience canadienne contribue certainement à expliquer pourquoi Mundell s’est focalisé très tôt sur la politique macroéconomique dans un régime de change flottant, chose qui était de l’ordre de la spéculation universitaire pour la majorité des pays à l’époque, mais qui était déjà la réalité pour son pays. Et la décision du Canada de laisser flotter le loonie offrit aussi un exemple concret de la trinité impossible (ou triangle des incompatibilités) impliqué par son article de 1962 : un pays ne peut avoir simultanément une libre circulation des capitaux, une fixité du taux de change et une politique monétaire efficace ; il ne peut choisir que deux options sur les trois.

Il y a aussi une autre chose à propos du pays de Mundell qui lui est spécifique : une géographie économique très inhabituelle. Bien que le territoire du Canada soit immense, son climat fait que l’essentiel de sa population vit dans une bande étroite, mais très longue, juste au nord de la frontière avec les Etats-Unis ; les villes de Vancouver et de Toronto sont séparées par 2.000 miles. Le Canada est en effet plus proche des Etats-Unis que de lui-même. La géographie canadienne a clairement influencé la vision de Mundell dans l’article de 1961 qui rivalise son article sur la politique de stabilisation en termes d’influence, "A theory of optimum currency areas". Il s’inquiétait à l’idée qu’un taux de change flexible ne conviendrait pas au Canada, parce que les bases économiques du pays à l’est et à l’ouest étaient très différentes et parce qu’elles ne constituaient pas, affirma-t-il, un marché du travail unifié. Cela mena naturellement à l’idée que la mobilité des facteurs est un déterminant clé pour savoir si des pays doivent avoir leur propre devise ou laisser leur devise flotter.

Donc, Mundell a en effet utilisé l’expérience canadienne pour motiver ses questions à propos de la façon par laquelle la macroéconomie en économie ouverte fonctionnerait dans un monde où les marchés étaient ouverts. Qu’avons-nous appris de ses réponses ?

La macroéconomie en économie ouverte

L’article de 1963 sur la politique de stabilisation apporta la contribution de Mundell à ce qui est généralement qualifié de modèle Mundell-Fleming. Boughton (2002) a affirmé qu’il devrait plutôt être qualifié de modèle Fleming-Mundell (l’article que Fleming publia en 1962 fut effectivement publié avant celui de Mundell) et qu’une grande partie de l’analyse peut être trouvée dans les travaux antérieurs de James Meade. Je ne juge pas ce débat inutile. Cependant, la version de Mundell finit par être celle que le plus de gens ont citée, parce qu’elle offrit une fabuleuse accroche pour la politique économique : elle dit que les effets de la politique monétaire et de la politique monétaire dépendaient étroitement du régime de change.

En l’occurrence, l’analyse de Mundell dit que la politique monétaire ne peut pas du tout être utilisée dans un régime de change fixe, mais qu’elle devient ultra-efficace lorsque les taux de change flottent librement, opérant non pas via les canaux traditionnels, mais via le taux de change. La politique budgétaire, à l’inverse, est efficace lorsque les taux de change sont fixes, mais avec des taux de change flottants l’expansion budgétaire évince les exportations nettes, ce qui compense tout effet stimulateur sur l’activité.

Comment ces résultats se tiennent-ils en pratique ? La combinaison d’une forte mobilité des capitaux et des taux de change fixes élimine clairement tout rôle pour la politique monétaire domestique. Dans le cadre du mécanisme de taux de change européen, tout le monde sait que c’est la Bundesbank qui fixait la politique monétaire pour l’ensemble du système monétaire européen.

La grande efficacité de la politique monétaire en taux de change flexibles est aussi un fait plus ou moins établi. Par exemple, la politique monétaire restrictive imposée par Thatcher pour maîtriser l’inflation britannique se transmit à l’économie du Royaume-Uni via une forte appréciation de la valeur de la livre sterling, qui dégrada la compétitivité de l’industrie manufacturière. Cependant, la politique monétaire semble toujours affecter les taux d'intérêt même lorsque les taux de change flottent.

Les choses sont moins claires du côté de la politique budgétaire, en partie parce que l’hypothèse sous-jacente du modèle Mundell-Fleming (selon laquelle l’offre de monnaie est maintenue constante lorsque les taux de change flottent librement) ne décrit pas la politique effective et elle ne l’a jamais fait. En fait, les banques centrales ciblent des taux d’intérêt, ce qui fait de l’effet de la politique budgétaire sur les taux davantage une fonction de réaction qu’une conséquence mécanique des changements de la demande de monnaie.

Mais comment les banques centrales peuvent-elles choisir le taux d’intérêt ? Dans le modèle originel de Mundell, la mobilité parfaite des capitaux était supposée assurer l’égalité des taux d’intérêt d’une devise à l’autre, même lorsque les taux de change flottaient librement. Ce n’est clairement pas juste : si l'on se contente de ce qui s'est depuis la crise financière de 2008, nous avons vu la BCE relever ses taux en 2011, lorsque la Fed ne le faisait pas, et ensuite le récit inverse de 2015 à 2019, lorsque la Fed releva ses taux, tandis que la BCE maintenait les siens au plancher.

La réponse est que même avec des capitaux parfaitement mobiles, les taux d’intérêt peuvent différer si l’on s’attend à ce que le taux de change varie, un point développé par l’un des étudiants de Mundell, Rudiger Dornbusch, dans son article de 1976, "Expectations and exchange rate dynamics", qui se basait sur le modèle Mundell-Fleming. En général, la prise en compte des anticipations, en particulier si les investisseurs financiers s’attendent à ce que les taux de change retournent vers un certain niveau normal, assouplit les résultats du modèle Mundell-Fleming : la politique monétaire fonctionne aussi bien via des canaux domestiques que le taux de change, la politique budgétaire n’évince qu’en partie les exportations nettes. Mais ce fut la nature tranchée de l’analyse initiale de Mundell qui poussa les économistes internationaux à considérer les implications des anticipations de taux de change.

Donc, Mundell n’eut pas le dernier mot dans le cadre de la macroéconomie en économie ouverte, mais il poussa celle-ci vers des évaluations plus claires, plus réalistes de la façon par laquelle la macroéconomie fonctionne avec le flottement des monnaies. Selon moi, Mundell et Dornbusch ont aussi eu un effet méta sur la macroéconomie en économie ouverte, parce qu’ils montrèrent qu’un modèle de type IS-LM avec un ajustement lent des prix pouvait mener à des conclusions intéressantes, voire excitantes. Cela eut l’effet de garder l’économie internationale relativement keynésienne durant la marée haute de la macroéconomie d’équilibre ou, pour le dire autrement, lui permit de rester relativement lucide. Il y a, bien sûr, une certaine ironie des choses ici, au vue de l’adoption ultérieure de Mundell comme saint-patron de l’économie de l’offre, mais je reviendrai ultérieurement sur celle-ci.

Les zones monétaires

Comme ses travaux sur les politiques de stabilisation et le régime de change, l’article de Mundell sur les zones monétaires optimales présenta une analyse importante qui poussa beaucoup à prolonger l’analyse. Ces nouvelles analyses introduisirent des considérations allant au-delà des questionnements initiaux de Mundell et atténuèrent quelque peu son propos originel. Mais Mundell fournit le point de départ essentiel.

Une façon de réfléchir à la formulation originelle de Mundell est de reprendre la question qu’il avait en fait posée : qu’est-ce qui fait d’un pays une véritable unité économique ? Ce n’est vraiment que si un pays constitue une telle unité qu’il bénéficie d’une flexibilité du taux de change.

La réponse de Mundell était préfigurée dans des travaux antérieurs. Beaucoup de choses qu’il a dites peuvent être trouvées, quand vous savez ce que vous recherchez, dans l’essai de Milton Friedman plaidant en faveur des taux de change flexibles. Mais Mundell souligna bien aux économistes l’idée qu’une forte mobilité des facteurs (en particulier, suffisamment de mobilité du travail pour que le pays puisse être considéré comme un unique marché du travail intégré) était essentielle. Il estimait que la Canada ne respectait pas ce critère.

Des travaux subséquents mirent en avant d’autres critères. Ron McKinnon (1963) affirma qu’une zone monétaire optimale devrait être assez grosse pour ne pas être trop ouverte, c’est-à-dire qu’une grande part de son économie était consacrée à la production de biens et services non échangés. Quelques années plus tard, Peter Kenen (1969) souligna l’importance de l’intégration budgétaire, qui permet de compenser les chocs touchant des régions particulières dans une union monétaire. La réponse donnée à la crise de la zone euro allongea la liste, en mettant en évidence l’importance d’une union bancaire et, dans un article de Paul De Grauwe (2011) qui devint immédiatement un classique, la volonté de la banque centrale d’agir en tant que prêteur en dernier ressort. (...)

Comme la liste des conditions pour une union monétaire s’allongea, la discussion passa aussi du noir et blanc aux variations de gris. Les premières contributions semblèrent suggérer un critère simple amenant à trancher entre oui et non : vous pouviez former une union monétaire si et seulement si vous pouviez utiliser telle ou telle petite astuce. Comme la plupart des raisonnements en économie, cela finit par devenir une analyse d’arbitrages, les bénéfices d’une monnaie unique versus ses coûts, avec divers critères pour une zone monétaire optimale compris comme des facteurs qui atténuaient le coût de chocs asymétriques touchant des régions au sein de la zone.

Dans quelle mesure cette approche a-t-elle tenue au fil du temps ? Comme je l’ai affirmé en 2012, la marche vers l’euro offrit un genre de test pour la théorie des zones monétaires optimales. L’Europe échoua pour l’essentiel des critères pour constituer une zone monétaire optimale : la mobilité du travail est limitée, l’intégration budgétaire anecdotique, l’union bancaire est toujours de l’ordre du rêve. Cela contraste vraiment avec les Etats-Unis, qui ont géré une zone monétaire sur l’échelle d’un continent, mais ils ont une forte mobilité du travail et fournissent de facto un filet de protection pour les économies régionales souffrant de chocs idiosyncratiques. La zone euro a subi de sévères difficultés de 2010 à environ 2015. Les partisans de l’euro vont affirmer que les avantages de la devise unique dépassent ces problèmes et que la mécanique de la sortie de la zone euro est si difficile que mêmes des pays subissant d’importantes difficultés restèrent dans l’union. Pourtant, l’utilité du cadre de la zone monétaire optimale semblait avoir été confirmée.

Mais une chose amusante survint lors du lancement de l’euro : alors même que beaucoup d’économistes invoquèrent la théorie des zones monétaires optimales pour justifier leur euroscepticisme, Mundell lui-même fut un avocat enthousiaste de l’euro, au point qu’il fut appelé (mais avec une étrange justification) le "père de l’euro". De plus, les anti-keynésiens du côté de l’offre déclarèrent que l’économiste dont les premiers travaux contribuèrent à ce que la macroéconomie internationale reste keynésienne était l'un de leurs fondateurs intellectuels. (...)

Mundell 2.0

Il est bien plus difficile de suivre l’évolution intellectuelle ultérieure de Mundell que ses premiers travaux (…). Beaucoup de ce que le monde garde des réflexions ultérieures de Mundell ne proviennent pas de ses propres écrits, mais de comptes-rendus de ses vues réalisés par d’autres personnes, en particulier l’article que le journaliste Jude Wanniski publia en 1975, "The Mundell-Laffer hypothesis — a new view of the world economy". Pourtant Mundell n’a pas rejeté ces comptes-rendus et certains de ses écrits ultérieurs, en particulier l’essai qu’il publia en 1971, "The dollar and the policy mix", vont dans le sens de ces comptes-rendus (…). Et je pense que nous pouvons plus ou moins reconstruire comment l’homme qui apporta l’analyse keynésienne en économie ouverte et souligna les arbitrages à l’œuvre dans la création d’une zone monétaire devint le père de l’économie du côté de l’offre et de l’euro.

Voici comment je vois les choses. A un certain moment au cours des années soixante, Mundell en vint à croire que la dépréciation d’une devise était inefficace et inutile, au motif que la loi du prix unique prévaudrait toujours. Dans le compte rendu de Wanniski, il croyait que "la dévaluation n’a pas d’effets réels, mais se traduit seulement par une inflation des prix dans le pays qui dévalue sa monnaie". Par conséquent, le monde entier est une zone monétaire optimale et à toute échelle vous pouvez adopter une monnaie unique, donc l’euro.

Entre-temps, cependant, Mundell se focalisa sur le rôle international du dollar, qu’il considérait comme menacé par les déficits extérieurs américains. Dans un article de 1962, "The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability", il affirma qu’un pays connaissant déficits externes et chômage, ce qui était la situation des Etats-Unis au début des années soixante-dix, devait combiner une politique monétaire restrictive avec une politique budgétaire expansionniste. Donc, il prescrivait cette combinaison pour les Etats-Unis.

Son analyse suggérait que l’expansion budgétaire pouvait prendre la forme d’une hausse des dépenses publiques ou une baisse des impôts. Mais tout au long des années soixante, Mundell semblait être de plus en plus convaincu que les impôts (en particulier la hausse des taux marginaux à mesure que l’inflation poussait les gens d’une tranche d’imposition à l’autre) déprimaient la croissance économique. Donc, il devint un partisan d’une combinaison de politique monétaire restrictive et de baisses d’impôts. D’où son étiquette de père de l’économie de l’offre.

(…) Son style intellectuel avait changé. Il n’est pas facile de résumer le raisonnement de son article de 1971 sur le dollar, qui semble errer entre spéculations à propos du rôle des Etats-Unis dans le monde, reformulation de l’hypothèse du taux naturel de Milton Friedman et une demi-douzaine d’autres sujets. Si vous aimez, vous pouvez dire que c’est protéiforme, sinon vous trouverez cela chaotique. Dans tous les cas, ce n’était pas la sorte de choses qui trouve sa voie dans les programmes d’économie universitaire. Comme je l’ai noté plus tôt, alors que Mundell tourna le dos à la macroéconomie à prix visqueux plus ou moins keynésienne, son étudiant Rudi Dornbusch contribua à maintenir les prix visqueux au cœur de la macroéconomie en économie ouverte avec son article sur la surréaction du taux de change.

Et l'affirmation de Mundell (du moins celle présentée dans le compte-rendu de Wanniski) selon laquelle la dépréciation n’a pas d’effets réels fut implicitement écartée par Dornbusch et explicitement rejetée par un autre de ses étudiants, Michael Mussa, dans son article de 1986 intitulé "Nominal exchange rate regimes and the behavior of real exchange rates: Evidence and implications". Mussa montra que les variations des taux de change nominaux, loin d’être compensées par les variations des prix, semblaient provoquer des variations de la même ampleur des taux de change réels et aussi que la volatilité des taux de change réels allait avec le régime de change, ce qui semble exclure une causalité inverse. Comme Mussa l’affirma, le comportement des taux de change réels offre une preuve allant de le sens d’un lent ajustement des prix.

La rupture stylistique entre le premier Mundell et le Mundell ultérieur et l’apparent échec empirique de ses affirmations ultérieures expliquent son rôle particulier dans le discours économique. Les premiers travaux de Mundell restent une pierre angulaire pour la recherche et la modélisation de la politique économique et ils sont régulièrement cités un demi-siècle après. Ses travaux ultérieurs furent célébrés par certains politiciens et responsables de la politique économique, mais ils ont été essentiellement ignorés par les économistes professionnels. Il s’avère que la science économique suit le modèle, pas l’homme.

Mais ces modèles furent réellement révolutionnaires et époustouflants. La macroéconomie internationale est en grande partie un édifice que Mundell a construit, même s’il finit par choisir de la quitter pour aller vivre ailleurs. »

Paul Krugman, « The Mundell difference », 12 avril 2021. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Les entrées de capitaux stimulent-elles ou dépriment-elles l’activité ? »

« La Fed et le cycle financier mondial »

« Les zones monétaires optimales, un concept d’un autre siècle »